量子化学・量子技術の基礎知識

関先生のコラム4・・・エルヴィン・シュレディンガー

2025.06.16量子力学や量子化学と聞くと、ほとんどの人は間違いなくシュレディンガー方程式を思い浮かべるでしょう。この基本方程式を提案したエルヴィン・シュレディンガーは、論文発表の数年後にノーベル物理学賞を受賞しています。そんな人ですから、シュレディンガーはずっと物理学の中心で活躍したと思われるかもしれません。しかし、彼には科学の発展上重要な、もう一つの顔があることをお話ししたいと思います。

ハイゼンベルクが行列力学を世に送り出したのが量子力学の出発点ですが(1925年)、この扱いは線形代数の数学に習熟しないとなじみにくいものでした。これに対してド・ブロイの物質波にヒントを得たシュレディンガーの波動力学(シュレディンガー方程式、1926年)は、波を扱う物理学の延長として捉えることができ、研究者や学徒が受け入れやすく、より簡単に計算ができます。ハイゼンベルグはシュレディンガーの方法にショックを受けたようです。化学系の私たちが目にする量子化学の教科書にはシュレディンガー方程式しか記載がありません。

ところが意外にも・・シュレディンガーはこの方程式を提案した後、あまり量子力学の表舞台には出てきません。表舞台には、ボーア、ハイゼンベルク、ボルンらがいて、彼らの量子力学の捉え方はボーアがコペンハーゲンの研究所にいたことから、コペンハーゲン解釈と呼ばれます。たとえば電子を考えますと、シュレディンガー方程式で得た波動関数の二乗が電子をそこに見いだす確率に対応していて、観測したときに(波の特性が収縮して)電子の場所が確定すると考えます。一方、シュレディンガーは、自ら提案した波動関数は電子(電荷)の空間的な広がりを意味しているものであると考え、コペンハーゲン学派の解釈と対立しました。ボルンの確率解釈には納得できなかったようです。ボーアにコペンハーゲンの研究所に招かれて数日間議論した際には、彼は憔悴して体調を崩し、熱を出してボーア宅で寝込んだとの話があります。

誤解を生むといけないので申し添えますが、シュレディンガーはボルンとは確率解釈にて科学的な立場で対立しましたが、生涯を通じて二人はずっと親友関係にあったようです。大リーグの野球選手を見ていると、激烈に敵対しているチームであっても、選手同士は試合を離れれば互いにリスペクトして笑顔で親しげに会話している光景をよく目にします。そんな感じなのかもしれません。

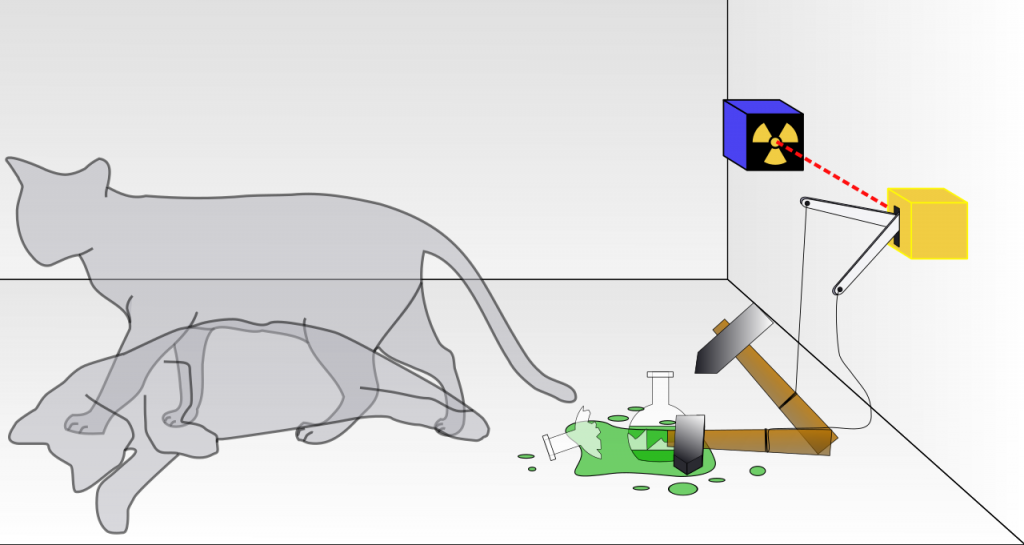

良く知られる「シュレディンガーの猫」は、シュレディンガーがコペンハーゲン解釈の矛盾点を指摘しようとして持ち込んだ議論です。コペンハーゲン解釈では、電子や原子のミクロの世界で起こることは、観測するかどうかが鍵で、観測するまで状態は決定しないと考えます。もし量子力学のミクロ世界の解釈をそのままマクロの世界へ持ってくると奇怪なことになるわけです。ここでは、猫がある部屋に閉じ込められていて、その部屋にはある確率で猫が死んでしまう仕掛けがあります。コペンハーゲン解釈をそのまま当てはめると、部屋を開けるまでは猫は生死が重なった状態(?!)にいて、部屋を開けて(観測することで)初めて生死が確定するというわけです。猫は部屋を開けなくても死んでしまえばその時点で死が決定しているはずで、こんな物理学は成立しないという主張です。普段の生活でも、例えば月の出ている夜は、実際に外で月を眺めても、部屋の中で直接見なくても、月は必ず夜空のその場所に間違いなく存在すると誰でも思いますよね。

実際問題としては、私たちが観測するミクロな世界のさまざまな現象はコペンハーゲン解釈に沿った考え方できれいに説明されます。量子技術で重要な量子コンピュータもこの原理を使っています。観測する前の「量子ビット」は1と0の二つの状態が重なり合った状態であり、観測することで1か0かが決定されるアルゴリズムに基づいており、この技術はご存じのとおり急速に発展しています。観測される事実は疑いのないものですが、シュレディンガーやアインシュタインがコペンハーゲン学派に異議を唱えたのは、これを物理学として認めるか否かの根本的な考え方(哲学)の相違と言えます。アインシュタインについては、改めて別の機会にてお話しするつもりです。

ちなみに、「シュレディンガーの猫」は大変有名で、量子力学のシンボルキャラクターとして猫がよく登場します。一方、古典力学、すなわちニュートン力学のシンボルはリンゴです。なぜリンゴかの説明は不要でしょう。

©Dhatfield -https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4279886

シュレディンガーは量子力学を取り巻く議論に疲れてしまい、次第に物理学の中心から距離を置くようになりました。彼は人と協働して仕事をすることは好きではなく、一人で研究することを好んだようです。学派を形成せず、弟子にあたる人はいなかったようです。

さて、興味深いのはシュレディンガーが次に向かった先です。彼は生命体に強い興味を持ちました。そして1944年に「生命とは何か・・物理的に見た生細胞」という前衛的な名著を出版します(日本語訳は1951年、シュレディンガー著、岡小天・鎮目恭夫訳、岩波文庫)。当時の生物科学の研究ではタンパク質に多くの興味が注がれていましたが、彼は遺伝物質(遺伝子)に着目しました。遺伝情報がこれほど安定して世代を超えて引き継がれる要因について物理的に(エントロピーの立場から)考察しました。物質の持つ秩序(情報を持つにはある秩序が必要です)は、ある束縛で秩序を形成しようとする作用と熱運動で乱される作用とのバランスで決まります。生命体は熱で乱される環境からうまく秩序を引き出している、そして遺伝情報が引き継がれる驚くほどの安定性の要因は何かと考えることで、遺伝子は巨大分子(高分子)であると推論しました。(生命体のような分子運動の激しい環境で、低分子物質のみでは情報が保たれる理由は考えにくいです。)なお、この1940年代では、シュタウディンガーによる高分子説はすでに広く受け入れられています(コラム1を参照してください)。

そのころ、ジェームス・ワトソンは子供のころから鳥が好きで、大学では鳥類学の研究を目指していました。しかし、大学院の時に遺伝学、そしてこのシュレディンガーの本に出会いました。彼は強く感銘を受けて、その後遺伝物質である巨大分子、すなわちDNAを研究対象とし、その構造解析を目指す研究を進めました。そして、ロザリンド・フランクリンが観測したDNA結晶のX線データに基づき、フランシス・クリックとともに核酸塩基のペアを内側に向けたDNAの二重らせん構造の歴史的発見を1953年に発表しました(ワトソン-クリックの二重らせんモデル)。なお、残念ながらフランクリン(女性研究者)は、37歳という若さで亡くなられ、ノーベル賞を受けることができませんでした。この画期的な業績が生物の構造やプロセスを分子のレベルで物理・化学の観点から解き明かす分子生物学の出発点となっています。「生命とは何か」の出版からおよそ10年後にあたります。シュレディンガーの物理の視点から眺めた生命体への深い思索が若い研究者の心に響き、生物研究の新たなパラダイムを開いたといって良いでしょう。もしシュレディンガーが量子力学のみに固執していたら、分子生物学が生まれる時期が遅れたかもしれません。

名古屋大学と岐阜大学で構成される東海国立大学機構の量子フロンティア産業創出拠点、Q-BReDや量子科学技術研究開発機構(QST)などでは、さまざまな量子技術を駆使した生命現象の解明や医学への応用へ向けた研究が精力的に行われています。シュレディンガーが活躍した時代では量子と生物の研究の接点はほとんど見いだせないものでしたが、今は量子技術と生命科学が一体となって先端研究がどんどん進展しています。量子と生物の両方の分野に心を寄せたシュレディンガーが、80年後にはこんな形で生命体と関わる量子技術が展開している姿をもし知りえたら、間違いなく歓喜したことでしょう。時代とともに変化していく学術発展のダイナミズムとロマンを感じます。

名古屋市量子産業創出寄附研究部門 特任教授 関 隆広

![]()